【明日への扉】川連漆器職人 〜 故郷の伝統を守るために 〜

ディスカバリーチャンネル

ドキュメンタリー

Sponsored

秋田県湯沢市。

ここは日本三大うどんのひとつにかぞえられる「稲庭うどん」発祥の地。江戸時代初期から、知る人ぞ知る逸品とされていた。

そして、この地にはもうひとつ、忘れてはならない名産品がある。

それが国の伝統的工芸品である「川連漆器(かわつらしっき)」だ。

川連漆器の歴史を紐解くと、810年前の鎌倉時代に遡る。当時の稲庭城の城主となった小野寺重道の弟、道矩が武具に漆を塗らせたのが始まりとされ、その後日用品として普及した。

江戸時代後期には藩の保護を受け、沈金や蒔絵の加飾の技術も発展した。

現在、川連漆器の主流となっているのは実用品のお椀だ。地元の材料を使い、川連町(かわつらちょう)を中心に、町内の専門の職人によって作られている。

最大の特徴はその丈夫さだ。普段使いの器でありながら、孫の代までもつといわれている。

川連漆器の代名詞は「花塗り」。

花塗りとは、最終仕上げの漆を厚めに塗り、研いだり磨いたりせずになめらかで美しい表面に仕上げる高度な技法。

昔ながらの伝統技法にこだわる、漆の工房「利山(りざん)」。

二代目の佐藤公(さとう・こう)さんは、職人歴45年の熟練の技で花塗りを仕上げる。その技法を用いて、新しい形や色を融合させた漆器を制作するなど、従来の工芸品に革新をもたらした人物だ。

熟練の技を持つ公さんであっても、花塗りは難しいという。

この花塗りを陰で支えているのが、公さんの長男であり、弟子の川連漆器職人、佐藤光(ひかる)さんだ。

この地で生まれ育ち、9年前から塗りの仕事を始めた光さんは、川連漆器職人としては最年少。

幼い頃から祖父・利雄さんと父・公さんの仕事を見て育った。後を継ぐ気はなかったが、大学生のとき祖父が病に。それを機に工房の作業を手伝うようになり、漆器職人の道に進むことに決めた。

光さんはまだ仕上げの花塗りを任せてもらえていないが、いつか花塗りも任せてもらえるように、日々研鑽を積んでいる。

さらには、川連漆器の伝統を絶やさないようにと、担い手不足が深刻な木地作りも習得しようとしている。

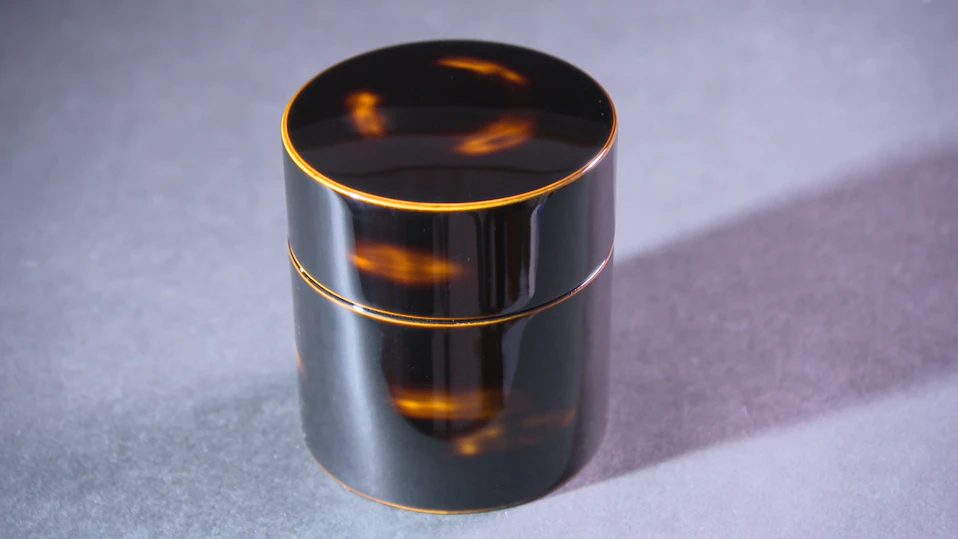

現在、光さんが挑戦しているのが、祖父の利雄さんが研究を重ねた技法のひとつである「べっ甲塗り」。古くから珍重されてきたべっ甲細工は、透明度の高い、薄い黄色のものが最高級とされているが、それを漆の塗りで表現した技だ。

今回、光さんはべっ甲塗りの茶筒を制作した。

制作期間はおよそ3か月。果たして、師匠の評価は?

続きは、ディスカバリーチャンネル放送から。

~at home presents明日への扉~

ディスカバリーチャンネルにて毎月第3木曜日 19:30~20:00、再放送は翌々週の日曜日 08:30~09:00に放送中

明日への扉公式ページはこちらから。

Text by Discovery編集部