【明日への扉】京版画彫師 ~ 描線を読み 無我で彫る ~

ディスカバリーチャンネル

ドキュメンタリー

Sponsored

京都府指定の伝統工芸品、京版画。

貝殻を砕いた「胡粉」や、鉱物を砕いた「雲母(キラ)」という光を反射させる顔料の使い方が特徴的だ。

キラを混ぜた絵の具をふんわり載せて立体感を出す技法は、江戸時代の初めに京都で活躍した本阿弥光悦や俵屋宗達などの琳派の影響を受けている。

木版画の技術は、飛鳥時代に仏教とともに大陸からもたらされたと言われている。

平安時代後期には、紙面いっぱいに鮮明に摺る技術も確立された。人々は摺られた仏様をお守りのように持ち歩くようにもなった。

そして江戸時代に入り、需要が増えると、絵を描く「絵師」、下絵を基に版木を作る「彫師」、版木に墨や絵の具を載せて摺る「摺師」の分業が一般的となった。

京都にある木版画の工房、竹笹堂(たけざさどう)。

創業した当初は摺師だけの工房だったが、5代目の竹中健司(たけなか・けんじ)さんがより綺麗な高度なものを作るために絵師と彫師も抱える工房にした。

印刷技術の発達とともに木版画の需要は減少しているが、竹中さんは京都で培われた木版画の技術を絶やしてはいけないと、オリジナル作品の制作にも力を注いでいる。

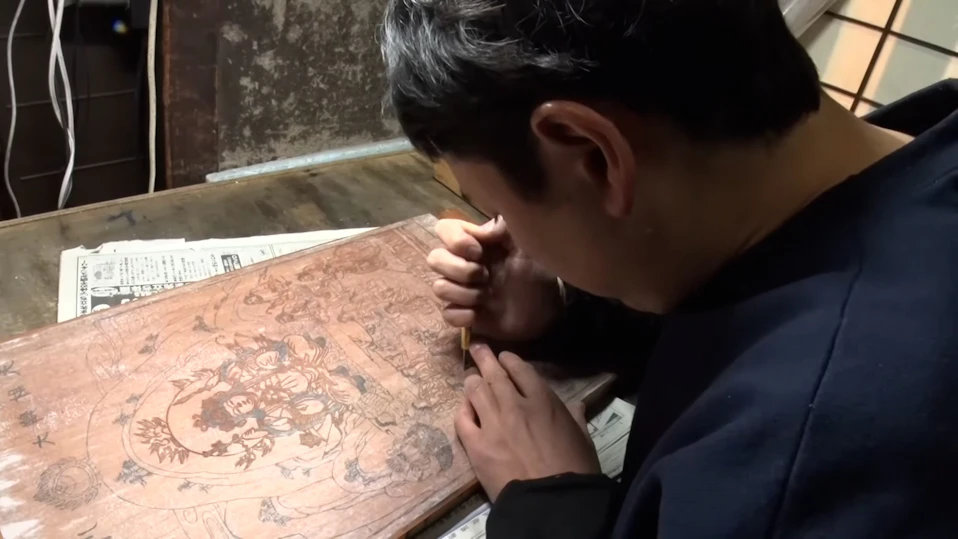

竹笹堂で版木を彫っているのが、工房で唯一の京版画彫師、野嶋一生(のじま・かずき)さんだ。

彫師に興味を持ったのは、竹笹堂で京版画の講座を請け負っていた彫師との出会いだった。野嶋さんの師匠は、木版画彫師として名高い藤澤洋(ふじさわ・ひろし)さん。線の表情を小刀で精巧に彫り分ける技術が認められ、2023年に黄綬褒章を受賞した巨匠だ。

いまや彫師歴14年。神仏画からモダンなデザインまで多様な彫りをしているが、野嶋さんには一貫した思いがある。

彫った板は作品ではなく「描き手と摺手を繋ぐ手段」だと捉えているという。その上で、「じゃんじゃん摺りたくなる、気持ちええな!っていう版木を作れたら」という思いを胸に制作に励んでいるそうだ。

竹笹堂の新作の版木作りを任された野嶋さん。

絵柄を考案したのは社長であり摺師の竹中健司さん。

「毛筆で描かれたような質感の木の幹を版画で表現したい」というオーダーに、野嶋さんは彫りの技で応えていく。

続きは、ディスカバリーチャンネル放送から。

~at home presents明日への扉~

ディスカバリーチャンネルにて毎月第3木曜日 19:30~20:00、再放送は翌々週の日曜日 08:30~09:00に放送中

明日への扉公式ページはこちらから。

Text by Discovery編集部