【明日への扉】萩焼 十六代坂倉新兵衛 〜 襲名 そして新たな時代へ 自分だけの景色を茶碗に 〜

ディスカバリーチャンネル

ドキュメンタリー

Sponsored

山口県で作られる萩焼。自然が生み出す器の景色に、茶人たちは美を見出してきた。

ザックリとした土に釉薬の穏やかな色合い。茶碗を覆う貫入という細かいヒビにお茶が染み込み、使うほどに茶碗が育つ。

そんな茶の湯の歴史と共に歩んできた萩焼の誕生は、およそ400年前。当時、侘茶が隆盛を極め、朝鮮半島で焼かれた高麗茶碗が珍重された。戦国大名の毛利輝元が現地の陶工を召致し、高麗茶碗を再現した茶陶を作ったことに始まる。

萩焼の誕生から間もなくして、萩藩の御用窯として築かれたのが坂倉新兵衛窯(さかくらしんべえがま)だ。以来、陶工たちは焼き物と共に生き、深川萩 (ふかわはぎ)と呼ばれる優れた茶陶を生み出してきた。

新兵衛の名は、坂倉家の当主が代々襲名する。

2024年5月。番組は、貴重な瞬間に立ち会うことができた。この日、十六代坂倉新兵衛の襲名が執り行われたのだ。

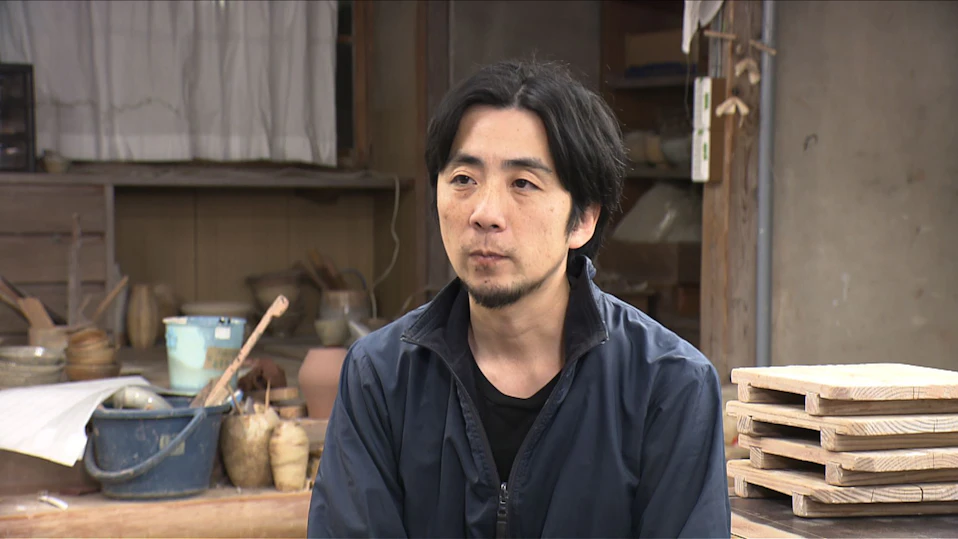

十六代坂倉新兵衛こと、坂倉正紘(さかくら・まさひろ)さんを紹介したのは2017年。当時は父、十五代新兵衛のもと、土と炎に向き合う姿を追った。

襲名から半年。坂倉新兵衛窯を訪ねた。

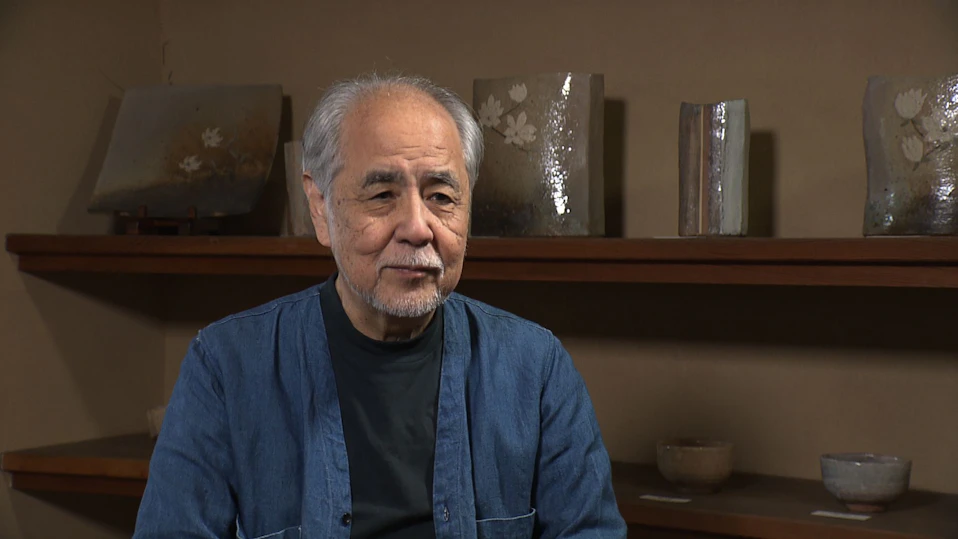

十五代は名を一渓(いっけい)と改め、作陶に励んでいる。

新兵衛の名を背負った十六代について、先代は「新兵衛という名前でいきなり茶道関係の家元やお寺さんや、そういう人たちと付き合うとなると、重荷のひとつにはなるのかなと思います」と慮る。

伝統を受け継ぐ若者は今、襲名記念展に向けた作品制作の真っ最中だ。

十六代新兵衛の茶碗作りは、土探しから始まる。

萩焼に使われる主な土は3つ。それぞれの性質や特徴を活かし、作品に合わせて配合する。土の配合こそ萩焼の生命線だ。

十六代新兵衛は「素材から得られるインスピレーション」があると言い、「これからもずっとそういうスタンスでいたい」と話す。

そして萩焼の伝統土に、自身が探した土を加えて茶碗を制作する。萩の土の可能性を探求し、土に挑み、自分だけの景色を追い求める。

こうして辿り着いた十六代新兵衛の景色。

装飾を削ぎ落とし、土本来の質感で勝負。静かでいて、大地の荒々しさを感じる。

由緒ある窯元の十六代目を襲名した十六代坂倉新兵衛は、襲名記念展に向けて、その手からどんな茶碗を生み出すのか?

続きは、ディスカバリーチャンネル放送から。

~at home presents明日への扉~

ディスカバリーチャンネルにて毎月第3木曜日 19:30~20:00、再放送は翌々週の日曜日 08:30~09:00に放送中

明日への扉公式ページはこちらから。

Text by Discovery編集部